Docteur Marine GROSS-GOUPIL

Oncologie Rénale – Groupe Hospitalier Pellegrin – Bordeaux

Février 2018

Au cours des 10 dernières années, la médecine a évolué, passant d’un empire empirique (un traitement pour tous les patients atteints d’une même maladie) à une médecine stratifiée (traitement adapté selon les sous-groupes de patients atteints d’une maladie) avec pour objectif de tendre à une médecine personnalisée (traitement individualisé, médicament X pour un patient X).

Les biomarqueurs sont des critères de sélection qui peuvent être

- cliniques : âge, sexe, traitement en cours, maladies associées, exposition au tabac…

- biologiques : résultats de laboratoire

- anatomopathologiques : sous-type histologique : carcinome à cellules claires, papillaire….

Ils permettent de définir des sous populations de patients atteints de la même maladie afin d’optimiser le traitement proposé (augmentation d’efficacité, diminution de toxicité).

Les biomarqueurs peuvent être

- de nature pronostique permettant d’estimer l’évolution spontanée de la maladie, reflet de l’histoire naturelle,

- de nature prédictive permettant d’estimer le bénéfice d’un traitement, reflet de l’évolution de la maladie suite au traitement administré.

Ainsi dans le cancer du rein à cellules claires, le premier marqueur mis en évidence a été le VGEF (Vascular Endothelial growth Factor) le plus souvent surexprimé. Il est devenu logiquement une cible thérapeutique incontournable, avec le développement des thérapies anti-angiogéniques ( Sunitinib, Pazonib, Axitinib…)

Désormais le choix des traitements suit des recommandations internationales dont l’algorithme décisionnel repose sur une classification pronostique (MSKCC, IMDC) reposant sur l’état général du patient, l’évolution plus ou moins rapide de la maladie, les résultats de la prise de sang, en particulier numération formule sanguine plaquettes, et calcémie.

Les marqueurs prédictifs sont peu nombreux, en clinique, l’hypertension artérielle a démontré son rôle, reflétant l’exposition du patient au médicament anti-angiogénique.

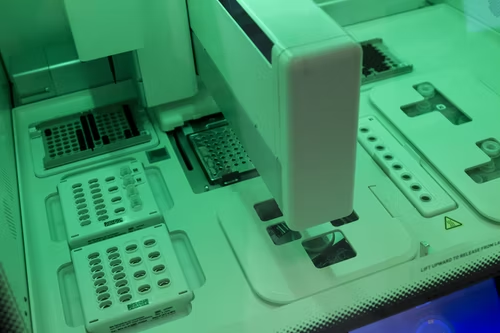

Plus récemment, c’est la caractérisation moléculaire qui apparaît incontournable en vue d’une personnalisation du traitement.

Ainsi, en parallèle du VGEF, 2 gènes d’intérêt ont été mis en évidence, BAP1 et BPRM1. Il pourrait s’agir dans le futur de nouvelles cibles thérapeutiques.

Dans cette logique, la mise en évidence d’anomalie portant sur le récepteur c-MET, a permis le développement d’une molécule ciblant ce récepteur en plus du récepteur VGEF, le cabozantinib.

Une meilleure caractérisation des anomalies moléculaires a pour objectif le développement de classification.

Secondairement, leur rôle en tant que critères prédictifs, et de sélection des traitements selon le patient, et pour une tumeur donnée, est en cours d’évaluation.

Il s’agirait là d’une étape supplémentaire en vue d’un traitement personnalisé et individualisé.